《命悬一生》田宝珍:一生进击的向阳花

更新时间:2025-10-18 04:02:36

这部剧,昨天聊完了吴细妹,今天聊聊姜珮瑶饰演的田宝珍。田宝珍第一次出现在这部剧里,是出现在村里人的口述中:田家小妹田宝珍,嘴甜甜,心勾勾。第一次出场,是在路上遇到了由黄轩饰演的徐庆利,她让徐庆利帮她带一本书回来,《古诗词第三卷》。

论出身,她跟吴细妹几乎别无二致,同样是出生在极度重男轻女的贫困农村,吴细妹是被母亲留在了阿婆家,而田宝珍的母亲则是早逝,母亲为家庭为子女操劳终身,母亲死的时候还在地里砍甘蔗,但是母亲才新丧半年,父亲又很快地娶了一个更年轻的妻子。

同样长到了十六岁,家人里给她安排了一门亲事,徐庆利问她对方是谁,她说不重要,我没答应,我看透了,留在村里面不是让我嫁这个就是让我嫁那个;徐庆利说,等我攒够了钱,我去你家提亲;田宝珍没有正面回答,她说她想要去市里面闯一闯,趁着年轻,去外面看看,也试试自己的能耐,我不想这辈子,都待在这个甘蔗林里。

同样的年纪,在面对同样的一件事时,吴细妹和田宝珍做出了完全截然不同的选择。吴细妹一开始也跟家里反抗,想嫁给村里面年纪相仿家境也相同的哑巴福昌,二舅母嫌福昌家贫,吴细妹还说不怕穷,说这是她“想过的最好的日子”。

本质上说,吴细妹其实更像是一个安贫乐道的人,她愿意按照阿婆、阿妈和二舅母等等无数的农村女一样,嫁给一个同村的人,靠着自己的辛劳和努力在农村里生活;而田宝珍当时面对的是徐庆利,一个高中读了一半并且在当地学校有工作的农村文艺男青徐庆利的表白,如果她的性格跟吴细妹一样的话,她一定就会答应徐庆利鼓励徐庆利快点来提亲,但是她选择的完全是另外一个方向。她不仅自己要走,她还鼓动徐庆利跟她一起走,徐庆利的第一个反应是跟她一起去,但是想要回家跟家里人商量一下。

田宝珍说,不是我阿爸就是你阿爸,你怎么就知道问阿爸,我问的是你。并且还学以致用地举了焦仲卿的例子来说服徐庆利——一个举身赴清池,一个自挂东南枝,你想要这样?就这样,两个相爱的年轻人在那一晚上,仅仅只用了几分钟就做出了影响他们一生的决定——明天一早两个人一起私奔进城。

短短的两段剧情,对于田宝珍的性格刻画,已经完全跃然于屏幕之上了。吴细妹反抗的天花板只是在她能够选择的范围里选一个在她看来更优的选择,而田宝珍的反抗,你几乎看不到她的天花板在哪里,这是一个注定了不可能被限制住的女子,就算她只有十六岁,但是她骨子里的那份叛逆与果敢,是所有人所不及的。

首先,她是从来不曾停止过学习的,就算在割猪草,她也不忘记让村一唯一能帮助她的人替她带书。

其次,她不像吴细妹一样那么容易妥协,她骨子里的反叛迸发出来的力量可能连她自己都想不到。

第三,她勇敢并且主动性强,她问徐庆利的时候,她问的不是“你能不能带我离开”,她问的是“你敢不敢跟我一起走”,不要小看这句话,这里面处于主导地位的完全是两个不同的主体,她不是想要别人带着她离开,也不是想要别人帮助她,她是想要更好的生活,让别人跟着她一起。

第四,执行力。同样是决定离开,徐庆利想到的仅仅只是一个计划,什么时候离开,在他心里似乎还需要时间来筹谋,但是她已经决定明天一早就离开了,这样的执行力,放在当时的那个环境里,几乎是不可想象的。

还有一个细节,是第二天一早,她来到的她和徐庆利约定的地方,一开始没有看到徐庆利,她表现出来的也仅仅只是略显失望,左右看了一眼,然后又坚定地往前走了。虽然一会又看到了徐庆利躲在树洞里等她,她其实也没有表现出很意外很惊喜,只是催促着赶紧上路。

这个细节其实也能看出来,就算徐庆利没有出现,她也不会停下离开的脚步的,连半点犹豫都不带的,她会继续上路继续前行,一路往自己既定的方向奔去。我看到许多资料都说,田宝珍利用徐庆利对自己的感情以及读过书有知识,将之当成垫脚石得以离开农村进入城市,但是就这段剧情来看,与其说田宝珍利用徐庆利,不如说是田宝珍带着徐庆利进了城,带他去见识了那个诺大的世界,因为有没有徐庆利对她完全没有影响,她甚至已经准备好孤身上路了,徐庆利在她进城之路上的作用,在这一瞬间几乎完全被削减至可有可无。

进城之后,两个人的行事风格其实大相径庭,完全反映出两个人完全不同的性格。第一顿饭,徐庆利点两份粉,她说只要一份就够了,她不饿,她说刚进城会很辛苦,先省着点钱花,等找到工作就好了。田宝珍很快地找到一份糖厂的工作,而徐庆利在两个人的出租屋内捧着他心爱的书吟诵道:天生我材必有用,千金散尽还复来——他想要找一份相对清闲的,适合读书人干的活。

田宝珍比徐庆利更早地认清楚现实,她说,钱是人的底气,我们先扎下根,然后再想办法往上爬,踏实挣钱并不丢人。而徐庆利终究是等到了房租才快租不起的时候,才决定跟田宝珍一样,去糖厂找份工作。他说他不爱喝酒,也学不了李白,有时候在想,李白的这首诗千百年来不知道苦了多少读书人,大多人学到了他的傲气,却完全没有他的才气,徒叹奈何罢了。

如果说,在村里的时候,田宝珍与吴细妹的分水岭在于选择的路不同;那么进城了之后,田宝珍与徐庆利的分水岭,同样在于选择的路不同。徐庆利才找到工作,生活才刚刚安定下来,他似乎已经很知足了,他说同样在这家店,第一次来的时候他们俩人什么东西都不敢点,只点了一份粉分两个人吃,现在他们已经什么都敢点了,他问田宝珍,我们这算梦想成真不,问这句话的时候,田宝珍的脸上有点失望。

田宝珍说,她看到厂办公室在招工,她想去试一试,这样有更多的时间,可以自学考试。徐庆利说,你完全没有基础,考学哪有那么容易。这完全是两种状态,如果论学习的基础,徐庆利在这个时候比田宝珍还要更好一些,他至少是高中读了一半,田宝珍虽然说在村里就一直在读古诗词,但是并没有多少文化,但是徐庆利选择的是小富即安,虽然只是一份工作,但是他已经完全安于现状了,他努力工作,他跟工友打成一片,他觉得梦想成真,他心里的规划是好好地干好现在的工作,攒点钱,然后就把自己心爱的这个女人娶回家吧。

田宝珍进取的脚步,一直没有停下。从穷困的山村里出来,进了城里,在糖厂的一线当女工,参加笔试进入了办公室,从办公室进入了宣传科,她的岗位越换越清闲,为了是可以有更多的时候去学习,她凭着自己的努力完成了高中课程的学习拿了高中文凭,田宝珍只有一个目的,就是不想永远困在糖厂的办公室里,她觉得自己能吃苦,就是亏在学历上,所以她想继续进修,参加成人自考。

到这时候,她和徐庆利基本上算是一个位置了,她也没有放下徐庆利,她还劝徐庆利跟她一起参加成人自考,但是徐庆利未考先怯,甚至反过来劝她不要再折腾了。至此时,两个人的差距越来越远了。田宝珍凭借自身的努力参加成人自考完成了大专的学习课程,最终成了他们那个村里第一个大学生。

最终是因为认知导致了他们的破裂吧,田宝珍差不多快毕业的时候跟徐庆利提出了分手,她想要的生活,他给不了她,他想要的女人,她也给不全,所以不如好聚好散。她控诉了生活,控诉了命运,控诉了那个穷困且落后的村落里母亲不公的命运,她不想要那样的生活,不想活成母亲的模样,她说跟徐庆利的生活,一眼就看到了头,而正如我们开头写的,徐庆利跟吴细妹一样,他们的天花板一眼就看到了,而田宝珍,不希望被任何东西限制住,连她都不知道自己的天花板在哪,谁又能看到她的局限呢。

她宁肯给自己贴上“坏女人”的标签,徐庆利也痛心疾首地控诉她:你还是变坏了。但是她仍旧要去追寻属于自己的幸福,她说,我只想去过我的好日子。田宝珍和徐庆利摊牌的这场戏,戏剧张力十足,这是一场传统的婚恋观与更追求自我的人生观的彻底碰撞,徐庆利到这个时候,跟他还在村里的时候其实并没有太大的区别,他依旧是那个纯情的阿哥,依旧是一眼看到头的农村文青,所以他依旧幻想着等自己心爱的姑娘毕业了,收心了,跟他一起回村里去举办婚礼……

徐庆利仍旧看不清楚的现实是,田宝珍一直都是那个倔强要强的田宝珍,田宝珍依旧是那个一生进取的田宝珍,但是田宝珍不是他心里认知的那个田宝珍,他其实无法理解的是——田宝珍是不会安于在穷困山村里跟他举案齐眉相夫教子的,田宝珍要的是那个没有限制高度的天空,而不是某个天花板。

在穷困的山村里割着猪草的时候她会读古诗词,走出穷困的乡村,摆脱困扼住她的传统女性观念都是她要走的路,因为她永远在追求更好的生活。进入糖厂一线当女式,参加考试进入厂办公室,从厂办公室考入厂宣传科,并且从一个全无基础的农村妇女,自学完成了高中和大学的课程……

走出乡村是她注定要走的路,眼下的工作只是通往未来的路径,所有的学习都是为了通往那个更好的未来,一路看下来,田宝珍一直在调整她的目标,并且这个目标一直跟她的认知相匹配,加上她强而有力的执行力,这一路走下来,她只会越走越好,越走越顺。

之前我写《认知的参差》系列文章的时候,我总在试图阐明说,人生大部分最重要的一些节点,都是因为个人的认知所决定的,而一个人能否改变自己的命运,靠的其实是不断地提高自己的认知并且依靠自己的认知不停地修正自己一路往前的目标。田宝珍这个人物,其实极好地诠释了我想要表达的观点。正如田宝珍自己所说的,人要改变命运改变阶层都需要脱一层皮——不把自己在小乡村里那种传统的所谓的“好女人”的标签给撕掉,也许她的一生,就跟所有的阿婆阿妈一样,一眼看到了头。

有资料说田宝珍后期的发展会更好,她去到了一个北方的城市并且白手起家创业,完全成了一个女强人的范本。我不知道最后吴细妹的结局会如何,目前剧集只上架到第十二集,但是我猜想,吴细妹的结局不可能会好,因为她已经失去了所有可能有的救赎途径,杀人放火埋尸,在当前的这种法理当中,她不可能有出路,不管她出于任何理由,都不足以成为如此行径的理由。

对比这两个角色的命运走向我们就不免唏嘘,几乎相同的出身,却走出来了完全不同的两种命运。她们其实有过交织,在吴细妹那家甜蜜蜜理发店门口她们曾经遇到过一次,吴小妹喊着田宝珍说,美女,要不要进来做个发型啰,田宝珍说,没有时候,下次有空来找你啰。至此,就如同两条直线,仅仅有过一个交汇,从此再不曾再相遇。

相似的家庭出身,无比相似的初始设置,虽然同样从穷困的乡村里走进了城市,但是她们的性格决定了她完全不同的选择。吴细妹虽然也有反抗,但是她的一生依旧更多地依赖于别人,一开始依赖母亲,母亲离开后依赖阿婆,后来又依赖郭阿弟,然后是依赖倪向东,依赖曹小军,甚至依赖儿子曹天保——她的一生,基本都是依靠着别人在活着;而田宝珍则完全不同,我们回到她离开小乡村前的那一组镜头,如果当时徐庆利没有出现,她一定还是毅然决然地走出那个困住她一辈子的村庄,头也不会回,也就是说,她一路前行,靠的都是她自己,别人也许能给她提供助力,但是我们反观她与徐庆利在城里的那段生活,大部分时间我们看到的是她在鞭策着他前行,他反而时时成了她的累赘和负担。

可以说,吴细妹更像是那种攀藤植物一样,虽然她是努力,她也拼搏,但是她不像田宝珍,可以自给自足地生长。村里的人说,田宝珍又不是红树林,无法掉哪就长哪,但是事实证明,她就是红树林,她真的掉哪就长哪,并且疯狂地向阳而生,为自己争取最多的阳光和养分,她就像是不停进击的向阳花,从来没有停止过前行的脚步,而她值得更好的生活,她也一定会获得更好的生活。

以上,2025-10-17 14:36:12;乙巳蛇年丙戌八月己未廿六。

扩展阅读:

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

下一篇:一个友谊、亲情与自我接纳的好故事

『命悬一生』相关阅读

看完《命悬一生》里两个女孩的对比,我更坚定了女儿的主体性教育

看完《命悬一生》里两个女孩的对比,我更坚定了女儿的主体性教育

《命悬一生》正式收官 迷局以现实破壳照见人性深渊

《命悬一生》正式收官 迷局以现实破壳照见人性深渊

给《命悬一生》演技最好的演员排个名:黄轩仅第3,第1名没有争议

给《命悬一生》演技最好的演员排个名:黄轩仅第3,第1名没有争议

网剧《命悬一生》,倪向东一手好牌,被自己打得稀烂

网剧《命悬一生》,倪向东一手好牌,被自己打得稀烂

《命悬一生》徐庆利最恨的是倪向东,而不是大家所认为的田宝珍!

《命悬一生》徐庆利最恨的是倪向东,而不是大家所认为的田宝珍!

明明同一人,演完《雪中悍刀行》演《命悬一生》,她判若两人

明明同一人,演完《雪中悍刀行》演《命悬一生》,她判若两人

《命悬一生》曹小军:他永远只为别人活着

《命悬一生》曹小军:他永远只为别人活着

田宝珍成赢家!《命悬一生》16集大结局,是看过最唏嘘的大结局

田宝珍成赢家!《命悬一生》16集大结局,是看过最唏嘘的大结局

《命悬一生》关于命运的十字路口

《命悬一生》关于命运的十字路口

网剧《命悬一生》,又蠢又坏吴细妹,以母爱为名作恶

网剧《命悬一生》,又蠢又坏吴细妹,以母爱为名作恶

《命悬一生》口碑大爆!躲过了女主李庚希,却被女二号给惊艳到了

《命悬一生》口碑大爆!躲过了女主李庚希,却被女二号给惊艳到了

全是反转!《命悬一生》16集大结局,是我今年看过最唏嘘的大结局

全是反转!《命悬一生》16集大结局,是我今年看过最唏嘘的大结局

悬疑剧《命悬一生》大结局,田宝珍让人一言难尽!吴细妹摆脱宿命

悬疑剧《命悬一生》大结局,田宝珍让人一言难尽!吴细妹摆脱宿命

女演员长相多重要?《命悬一生》25岁李庚希和31岁姜珮瑶差别明显

女演员长相多重要?《命悬一生》25岁李庚希和31岁姜珮瑶差别明显

《命悬一生》结局,四个人的纠缠,其实都是因果!

《命悬一生》结局,四个人的纠缠,其实都是因果!

《命悬一生》完结:命运是一条环环相扣的锁链

《命悬一生》完结:命运是一条环环相扣的锁链

《命悬一生》徐庆利:老天爷喜欢捉弄我们

《命悬一生》徐庆利:老天爷喜欢捉弄我们

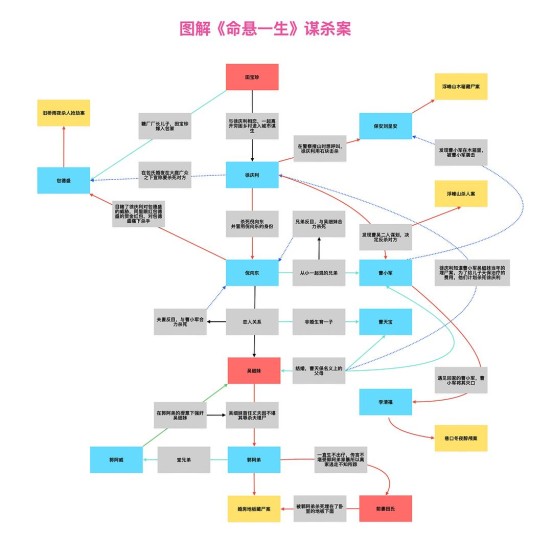

图解《命悬一生》谋杀案,剧透慎进

图解《命悬一生》谋杀案,剧透慎进

《命悬一生》

《命悬一生》

《命悬一生》田宝珍:一生进击的向阳花

《命悬一生》田宝珍:一生进击的向阳花